こんにちは!

超ズボラ管理栄養士です。

小さな一粒で口の中に広がる酸っぱさと塩味。

豊富なミネラルとクエン酸で疲労回復効果と殺菌効果抜群。

この梅の果実が持つパワーと魅力は、日本の伝統的な保存食としてだけでなく、健康と美容の領域でも高く評価されて続けています。

自分で作れば、添加物も使用せずに良いお塩を使って体にいいのに絶品な梅干しが作れます。

作り方はズボラな人でも超簡単!

この作り方で最初の数日、混ぜることを忘れなければ失敗することなどないです!

せっかく梅が売られているのに作らないのはもったいない。

今年こそ是非参考にして作ってみてください!!!

超簡単!保存食・備蓄にピッタリ梅干しの材料

とっても簡単です!

早速作り方を見ていきましょう!

・梅(できるだけ青くないもの) 1kg

・精製塩でない美味しい塩 200g(梅の重量の2割)

・ホワイトリカー(35度) 大さじ2

・チャックの付いた保存袋 大1枚

(もちろん保存瓶でもOK!)

赤紫蘇が出回り始めたら使います。(苦手な方は抜いてOK)

・赤紫蘇 200g

・赤紫蘇用の塩 40g

青い梅はカリカリに、黄色だと柔らかく、赤みを帯びるとつぶれやすい固さに仕上がります。

6月に入ったあたりから、青から黄色になった梅が出回り始めます。

塩の量は基本的な梅干しの量は180g(塩分18%)になります。

今回おススメしている梅の一割、200gなら20%ですね。

せっかく体に入れるのですから、ミネラル分の多く、おいしいお塩を選ぶことをおススメします!

梅干しの作り方

①まずは梅を洗います。

この時に、大きな傷やカビ、傷みがあるものは避けます。

別の袋でまとめて梅干しを作ったり、ジャムにします。

梅肉エキスを作る方もおられますね。

②梅のおへそをとります。

木にくっ付いていたところです。

爪楊枝で、周りを傷付けないようにくりっと!

③梅のおへそ当たりの汚れが気になる方はここでもう一度洗いましょう。

④梅の表面の水分を少し乾かします。

軽く水切りして新聞紙に広げていきます。

もし用意した梅が青い場合は

このまま1晩、または2晩新聞紙に広げておいておくと、追熟してくれます。

好みで数日おいてあげて、赤みが増したものを使っても良いです。

落としてしまったり、持って帰ってくるときに少しつぶしてしまったりして潰して傷つけてしまったりしたものは、一晩でかなり痛むので、先に塩に漬けてしまうと良いです。

傷んだものを混ぜてしまうと塩分濃度を高くしても、全体的に痛む可能性が高くなるので、別にしておいたり別の加工をしましょう!

おへそ周りがカビているものも、外しておきましょう。

新聞紙に広げて…

一晩おきました。

家の中に幸せな梅の良い香りが漂います!

青い梅はしっかりめに、黄色だと柔らかく、赤みを帯びるとつぶれやすいですが料理にも使いやすい固さに仕上がります。

⑤漬けていきます!

保存袋に梅を入れ、ホワイトリカーを入れて、かるく全体になじませます。

この工程は無くても良いのですが

梅干しが失敗する理由は塩分が少なかったり、梅が傷んでいたりと菌の繁殖によるものが多いです。

今回は塩分を2割と多くしているので、失敗はほとんどないと思います。

新聞紙に広げて置いている時点で『空中落下菌』と呼ばれる

空中にいる菌が落ちてきて、梅につくことも考えられるので

一応しておくと良いと思います。

ホワイトリカーは一本買っておけば、あとは梅酒や他の果物やハーブを浸けたり、今回のように消毒にも使えます。

梅雨に入る前後の時期はホワイトリカーでドクダミを浸けるのがおススメ♪

洗ったドクダミの水けを切ってを瓶に入れ、ホワイトリカーを注ぐだけ。

2日目から使えます。

ドクダミチンキにして、虫刺されやニキビ、あせもや化粧水に使用できます。

分量の塩を入れて、全体になじませて空気を抜きましょう!

カップ1杯辺りのお塩は240g、少なく入れると200gになります。

⑥毎日、中身を混ぜたりして返します。

お塩が全体にまんべんなく回るようなイメージです。

袋が膨らんだら空気を抜いてあげます。

5日間くらい続けましょう!

もちろん、瓶でも構いません。

瓶の中の梅を転がして位置を変え、塩がつくようにしてあげます。

この工程、実はとっても大事です。

塩が全体にまわることで傷みを防いで失敗を防いでくれます。

すこしずつ、梅酢が上がってくるので、

袋を二重にしたり、こぼれても大丈夫なように

何かホーローなど錆に強い入れ物に入れておくことをおススメ致します。

塩分が多めなので重石をすると柔らかい梅はつぶれてしまいます。

大切に扱ってあげましょう。

⑦赤紫蘇を入れる場合

赤紫蘇が手に入らない場合や嫌いな方は抜いて大丈夫です!

あく抜きと塩加工してあって、もう入れるだけになっている赤紫蘇も売っているので

それを使っても良いかと思います。

赤紫蘇の割合は梅の1~2割程度がいいと言われますが、わたしは手に入っただけ入れます笑

紫蘇の色素は素手だと、色が付いたらなかなか取れません。

あったら使い捨てのビニール手袋があると良いです。

赤しそを200gに対して、塩は2割の40g用意します。

①赤紫蘇は茎を外し、洗って水分を切ります。

洗ってかごに広げていれてしまいます。

②乾かした紫蘇をボウルに入れて、塩の半量を振りかけて混ぜます。

段々赤い汁が出てきて紫蘇が縮んできます。

泡立ったものが紫蘇のアクです。

③出てきた汁を捨て、また塩を加えては揉んでを繰り返して

あくが出てこなくなったら完成!!

初めての方は『??』って思うかもしれませんが、紫蘇が教えてくれます。

出来上がった赤紫蘇を梅を入れた袋の中に散らして入れましょう。

梅酢に入れると、紫蘇がとてもきれいな色になります!!

⑧梅を干しましょう

梅雨があけて、雨が降らなくなったら

ざるや干し網に乗せて

午前中~午後3時ころまで三日間干します。

干さないのは梅干さない…じゃなくて、『梅漬け』となるので

それはそれでよいです!!

丁寧に作られる方は、干してまた夕方取り込んで液体に戻して

次の日に干して…としますし、夜露にさらすという方もおられますが

わたしは網に干して夕方、家の中に取り込み、次の日また外に出すようにしています。

虫も入らなくて野菜やハーブを干すのに使えて、ひとつあるととても便利です!!

紫蘇も一緒に干して、梅干しと一緒に保存して食べても良いですし、カリカリに乾かした後

ブレンダーで粉々にして『ゆかり』にしても良いです。

もう一つの副産物の梅酢は、瓶に入れて保存しましょう。

後ほど、活用法について書いていきます。

干した後は、瓶やホーローの器などに入れて保管します。

すぐに食べてもよいのですが、半年以上おくと、味がなじんで美味しくなります。

我が家では大量に作って、一年置いたものを食べるようにしています。

最初の方に載せた塩だらけの梅干し。

あちらはあの状態になるまで、網に乗せて干します。

持ち歩きが簡単になっていいかもしれません笑

梅を干すメリット

ちなみに、なぜ梅は干すのかと言いますと

・梅を干すことによって殺菌される

・余分な水分が飛ぶことにより保存性が増し、実が柔らかくなる

という効果がありますが、もうひとつ面白いことがあるんです。

干すことによって、地球に一番近くなって、強くなる太陽のエネルギーを梅にいっぱい吸収してもらう!という目には見えない効果がある!

沢山できた梅酢の活用方法

大根やキャベツを漬けたり、ごはんにちょっと加えてピンク色の梅とシソが香るごはんにしたり

ミョウガを漬けて保存食にしてみたり。

納豆を食べる時にちょっといれると、菌がふわっとします!

不思議な感覚です。

実はもうひとつ、面白い活用法を教えてもらいました。

慢性上咽頭炎の治療やケアに使われる製品に『ミサトール・リノローション』という製品があります。

梅のエキスを使った商品で、鼻に入れて使ったり、お医者様がEAT療法で使っておられましたが

この梅酢を鼻うがいのお水にちょっと加えるのです。

調子が良くない時は沁みますが、スッキリするので勇気のある方は自己判断でやってみてください!!

梅干しの栄養・効果について

最初に『梅はその日の難逃れ』とか『梅は三毒を断つ』と言いました。

梅は万病に効くとも言いますね。

暴飲暴食や不摂生をして生じる食の毒、アルコールを飲みすぎたり、むくんだり、水分代謝が悪くなって鼻炎やめまいを引き起こしたりもする水の毒、食生活やストレスで生じる血の毒…

それらを改善してくれると昔から言われるほど凄い効果を持つ梅干し。

実際にどんな効果があるのか少し見ていきましょう!!

梅の実の疲労回復効果とデトックス効果

このすっぱい梅干し。

梅の実の中には、疲労回復物質として有名なクエン酸、リンゴ酸、酒石酸などの有機酸が含まれています。

梅干しは大体、ご飯と一緒に食べますね。

梅の酸っぱさの素、クエン酸やリンゴ酸は糖代謝の働きを助けるので、食べたご飯をエネルギーとして使ってくれるのです。

梅はすっぱいですが、そのクエン酸は体内に入ると酸性からアルカリ性になります。

日頃私たちが口にする食品、お肉や魚、乳製品、そしてご飯類は酸性です。

体内が酸性に傾くと、身体は酸化し、疲れやすくなります。

ですが、梅干し一つ食べると一食分の動物性食品の酸度がアルカリ性に変わるくらいの効果があるのです。

解毒の機能を持つ肝臓の機能を高めてくれるとも言われています。

そしてクエン酸は血管の中の血小板が集まるのを防いでくれ、体内の抗酸化作用、血液サラサラにしてくれる効果もあるとされています。

コロナのワクチン後遺症の方も、梅干しを毎日食べて回復したよと教えてくれました。

わたしも毎日両親に食べて貰っています。

殺菌効果と防腐効果

よく『日の丸弁当』と言って、白いご飯の真ん中に梅干し、入っていませんでしたか?

梅の中のクエン酸と塩分は、食中毒の原因となる菌の増殖を抑えてくれます。

胃腸の中の菌、ピロリ菌などの菌もやっつけてくれるとのこと。

お腹が痛いときに梅干しを食べるという話も聞きますが、この防腐効果も手助けしているかもしれませんね。

抗炎症効果

梅干しに含まれる梅リグナンには抗酸化作用があります。

アレルギー症状などを抑える効果があると言われています。

食欲増進・消化促進、若返り、アンチエイジング効果

血液サラサラ効果と同じではありますが、

他には『梅干し』と想像しただけであふれてくる唾液。

唾液が分泌されることで、食欲が増進されます。

そして唾液に含まれるアミラーゼという酵素は、ご飯などの炭水化物の消化を助けます。

更に、耳下腺から分泌されるこの唾液の中には、若返りホルモンといわれる『パロチン』が含まれています。

骨と歯の石灰沈着、骨端軟骨の増殖も助けてくれます。

唾液が出ることで、虫歯や口臭の予防にもなりますね!!

また、梅リグナンにも抗酸化作用があり、アンチエイジングに動脈硬化などの生活習慣病の予防に効果的とされています。

身体を温めてくれる効果

梅干しを焼いて食べるといいという話を聞いたことありますか?

梅干しは血液サラサラ効果がありますが、更に焼いて熱を加えることで『ムフラメール』という成分が作られ、血行を良くしてくれるとのこと!

風邪の引きかけに、焼いた梅干しとすりおろした生姜、五葷がOKな方は刻んだネギをカップに入れて、お湯を注いで飲むと体が温まります!

是非お試しください✨

お白湯の作り方はこちら!

梅は危ない?梅の実の毒について

梅の毒として有名な青酸。

青い梅、特に種の部分、核に多く含まれています。

正しくはシアン化合物『青酸配糖体』のアミグダリンといいます。

この物質は体内に入ると、呼吸困難や眩暈などの症状を引き起こして、悪ければ死んでしまうという話を聞いたことありませんか?

ですが、実は青梅1こや2こ齧ったくらいでは大丈夫なのだそうです。

この青酸の致死量は60㎎と言われており

大人で300個ほど、子供で100個ほど口にしなければ、倒れることなどないとのこと。

(一応獣医さんに相談しました!!)

梅干しのように加工したり、完熟した梅からは青酸は無くなるとのこと。

ですが、さすがに毒なことには間違いありませんので、くれぐれも口にすることが無いようご注意をお願いいたします。

日本研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所様

アミグダリンについて

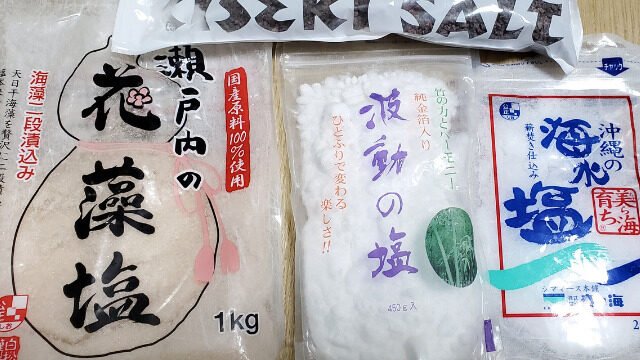

美味しいお塩でミネラル補給をしよう

普段使うお塩は精製塩でなく、ミネラル豊富なお塩を選ぶようにしましょう。

普段の食事では摂取できないものも摂取できます。

我が家では色んな種類のお塩が常備されています。

この写真以外にもキャビネットにズラッとならんでいます。

今回の梅干しには主に花藻塩を使いました。

深みとコクが出る藻のエキスが入ったお塩。

ピンクでかわいらしいお色。

これで浅漬けや塩麹をつくるのもおススメです。

ぬか漬けのお塩もこれを使っています。

お気に入りのミネラルたっぷりのお塩で作っていただきたいです♪

まとめ🍀

いかがだったでしょうか?

じつは面倒な工程を除いても作れてしまう梅干し。

何年も毎年作っていますが、わたしは一度も失敗したことがありません!

本当に簡単なのに、保存も効いて、体にも優しい梅干し!

未経験な方はぜひ試してみて頂きたいです!!

それでは、また!

梅干しやドクダミ、砂浴の方法など、昔からの知識が盛りだくさんの素敵な一冊です。

一家に一冊置いていただきたいと思っている一冊。

自然療法ってすごくて有難くてたのしい!!

本屋さんでは売っていないのでご注意を!